主治医からステロイド削減の指導が・・・

本日は妻を大学病院に連れていく日です。

メインは膠原病内科の定期診察で、その前に歯科口腔外科の定期診察があります。

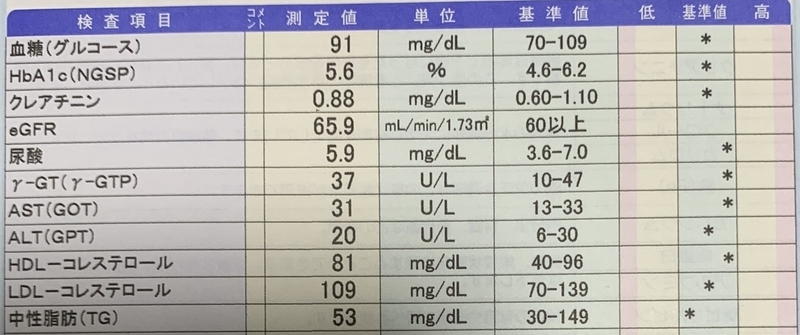

診断前のチェックとして膠原病内科では血液検査と尿検査、歯科では歯のX線撮影をしました。

大学病院自体が普段より混雑しておらず、検査や診察は順調に進みました。

いつもは1時間以上遅れる膠原病内科も僅かな遅れで診察してもらえました。

膠原病内科では主治医が妻に最近の健康状態を尋ねました。

妻が特に変わったことはないと答えると、主治医より

「血液検査の結果も悪くなっているところは見当たらない。またプレドニゾロン(ステロイド)を減らしてみてください。減らし方は任せます。」

との指導がありました。

現在のステロイドの服用量は1日4錠(4mg)ですが、これを1日3錠に減らせという指導です。

ステロイド削減の話は3年前に私が妻に付き添って大学病院に行くようになってから、これで3度目です。

最初は一昨年の9月、この時は最初の1か月半は1日おきに1錠減、残る1か月半は毎日1錠減としました。特に妻の痛みが増したような記憶はないのですが、12月の定期診断の際に妻の依頼もあり元の量に戻ってしまいました。

次は昨年の12月です。この時はステロイドを減らし始めた日にコロナワクチンの接種をしたこともあり体調を崩してしまいました。その後もしばらく熱があったりして妻の体調が今一歩だったことからステロイドの削減は取りやめることにしました。

それ以前にも妻は主治医の指導で何度かステロイド削減を試みましたが、全て挫折した経緯があります。

ステロイドを減らすと副作用は抑えられるが痛みが心配

ステロイドは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンの1つです。ステロイドホルモンを薬として使用すると、体の中の炎症を抑えたり、体の免疫力を抑制したりする作用があり、さまざまな疾患の治療に使われています。

ステロイド治療|東京女子医科大学病院 腎臓内科 (twmu.ac.jp)

関節リウマチに対してもその効果は大きく、1回でもステロイドを抜くと、すぐに痛みがでてきます。

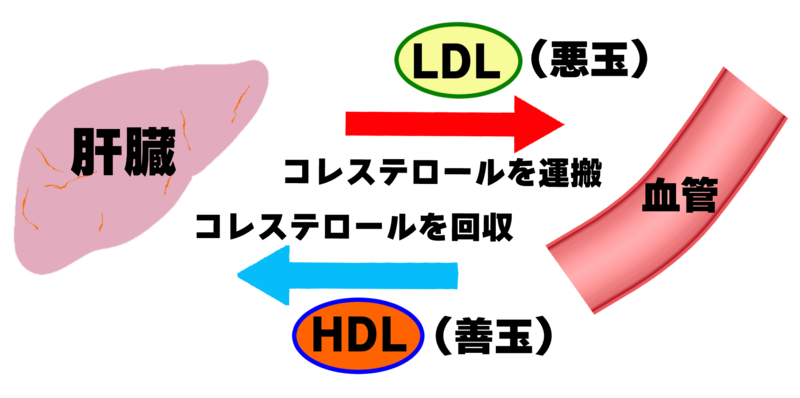

ただし、その一方でステロイドには多くの副作用があります。

上記サイトでは

感染症にかかりやすくなる、骨がもろくなる、血糖値が上がり糖尿病に注意が必要、潰瘍ができやすくなる、血栓症が起こりやすくなる、ムーンフェイスになる

などの副作用が指摘されています。

主治医も妻が30年近くステロイドを服用していることから、新たな副作用を心配しているようでした。

過去において妻が何度もステロイド減らしに失敗したことは主治医も承知しています。それでもステロイドを減らそうとするのはステロイドの怖さを十分知っているからと思われます。

主治医としては処方箋のステロイドを1日3錠(3mg)にしたかったと思われますが、今回も処方された量は従来通りの1日4錠です。もしステロイドを減らしたことにより妻の痛みがひどくなった場合にはステロイドの服用量を元に戻す必要がありますが、新たな処方箋発行の手間(診察が必要)も考えて従来通りで処方したようです。

妻は服用量を減らすのは抵抗があるようですが、主治医の指導ですので従来通りの服用量を続ける訳にはいきません。

とりあえず来週の月曜日に訪問医の診察がありますので、その時に減らし方を相談しようと思っています。

少しでも減らせるとよいのですが・・・